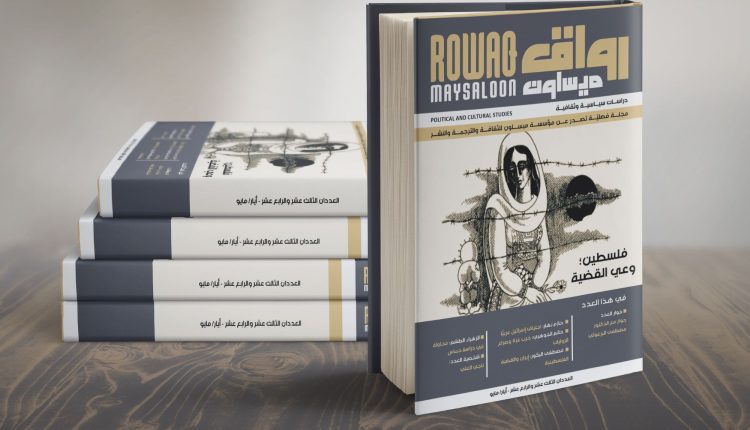

صدور العددين الثالث عشر والرابع عشر من مجلة (رواق ميسلون)

فلسطين؛ وعي القضية

المرفأ…يتناول العددان الثالث عشر والرابع عشر من مجلة (رواق ميسلون) المسألة الفلسطينية التي عادت لتتصدَّر الواجهة بعد عملية طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي على غزة؛ لأنَّ هذه القضية ما زالت تشكل عنصرًا رئيسًا في وعي النخب السياسية والثقافية وأدائها من جهة، ولأنَّها تشكِّل محور اهتمام الشعوب العربية ولا سيَّما بسبب الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني من جهة ثانية، وبحكم تأثيراتها في المنطقة ومستقبلها، وارتباطاتها وتداخلاتها مع الصراعات الأخرى في الإقليم والعالم من جهة ثالثة.

كتب حازم نهار، رئيس هيئة التحرير، افتتاحية العدد، وهي بعنوان “اجتياف إسرائيل عربيًّا”، أكَّد فيها أنَّه “ليست ثمَّة قضيَّة تشغل حيزًا واسعًا في الخطاب السياسي العربي كالقضيَّة الفلسطينيَّة، نظرًا إلى امتدادها الزمنيِّ الطويل وتداخلاتها وارتباطاتها وتأثيراتها، ولأنَّها واحدة من أعقد القضايا في العالم”. وأشار إلى أنَّه “ليس هناك ما هو أصعب من الكتابة السياسيَّة في لحظة يتعرَّض فيها البشر للقصف الوحشيِّ والقتل والتشريد وافتقاد الغذاء والدواء والأمن، إذ تصبح مشاعر الجميع تجاه الكلمات والأفكار أكثر حساسيَّة، ويُصبح الجميع طامحين إلى حلولٍ سريعةٍ ومباشرةٍ للظلم الواقع عليهم، وهذا طبيعيٌّ ومفهومٌ ومقدَّرٌ”.

وتضمَّن ملف العدد “ فلسطين؛ وعي القضية” ثماني دراسات محكّمة. كتب الأولى الدكتور أنور جمعاوي، وهي بعنوان “العدوان الإسرائيلي على غزة بعد 7 أكتوبر2023: قراءة في الخلفيات والتداعيات”، درس فيها الخلفيات التي وجّهت الحرب الإسرائيلية الشاملة الشعواء على غزّة بعد 7 أكتوبر2023، ورأى أنَّ “هناك ثلاثة معطيات حفّزت صانع القرار الإسرائيلي على العدوان برًّا وبحرًا وجوًّا على القطاع. أوّلها اعتباره غزّة كيانًا معاديًا منذ تولّي حركة حماس شؤون إدارتها، وثانيها، الفشل الاستخباري الإسرائيلي الذريع في استباق عملية طوفان الأقصى، وثالثها، الحرج الذي ألحقته العملية المذكورة بحكومة نتنياهو أمام الرأي العام الإسرائيلي”.

وكتب الدكتور حاتم الجوهري، من مصر، دراسة بعنوان “حرب غزة وصراع الروايات: جغرافيا واحدة ورؤى ثقافية متدافعة”، تناولت “حرب غزة” والتبعات والمسارات التي فجرتها عملية “طوفان الأقصى” العسكرية. وتتكوَّن الدراسة من خمسة مباحث رئيسة؛ أولًا: طوفان الأقصى جغرافيا ثقافية تتمرد على الجيوسياسي، ثانيًا: ردة الفعل بالعنف المفرط وعملية “السيوف الحديدية”، ثالثًا: الحرب وأزمة “الجغرافيا الثقافية” وتشقق “الجيوسياسي”، رابعًا: المحور الشيعي وحسابات الصعود الجيوثقافي، خامسًا: جدل الجغرافيا الثقافية في فلسطين بين الإقليمي والدولي.

وكتب الدكتور مصطفى أحمد البكور دراسة بعنوان “إيران والقضية الفلسطينية: بين العقيدة والمنفعة”، أشار فيها إلى أنَّ “الكتابة في العلاقات الإيرانية الفلسطينية هي من أصعب الأمور لأنَّها أمرٌ محفوف بخطر الانزلاق نحو الهوى السياسي والطائفي والقومي، في ظروف إقليمية وعالمية تعجّ بالصراعات والتناقضات، وتغليب لغة المصالح الكبرى وتغييب القيم الإنسانية والأخلاقية. ولعلَّ استمرار الصراع الفلسطيني الصهيوني، وتعاقب موجات ذلك الصراع الوجودي، وعدم انجلاء الأمور عن منتصر أو مهزوم، يجعل من الصعوبة بمكان الخوض في هذا الباب، واتخاذ موقف نهائي تجاه هذه المعركة المتواصلة منذ أكثر من قرن”.

وكتب الدراسة الرابعة الدكتور أيوب أبو ديّة، وهي بعنوان “هل السلام ممكن في ظل تعزيز الوعي بالمآسي التاريخية؟”، حاول فيها إقامة المقارنة بين تذكّر الجرائم والمآسي التاريخية في وعي الشعوب ومحاولة نسيانها، استنادًا إلى نظرية “الحب التطوري” Evolutionary Love، ورعاية فكرة السلام من خلال التعليم عبر “الفلسفة الصوفية”، ونشر “ثقافة النسيان” بدلًا من تذكر المظالم التاريخية وتضخيم الكراهية في الوعي الجمعي من خلال استعادة ذكرى الظلم والعنف عبر العصور.

أما الدراسة الخامسة، فكانت بعنوان “السياق التاريخي والأيديولوجي لظهور مدرسة علم اليهودية”، كتبها الباحث السوري حسن الخطيب. تناولت الدراسة نشأة مدرسة علم اليهودية في القرن التاسع عشر وتطورها حتى نهايتها في بداية القرن العشرين، وذلك من خلال منهج التحليل التاريخي والأيديولوجي. بدأت بتوضيح الفرق بين الدراسة التقليدية لليهودية والدراسة الحديثة لليهودية التي تتبعها مدرسة علم اليهودية. ثم انتقلت إلى دراسة السياق التاريخي لحركة التنوير اليهودية “الهاسكالاه” التي مهدت الطريق لظهور مدرسة علم اليهودية. وبعد ذلك، تناولت السياق التاريخي والأيديولوجي لظهور هذه المدرسة.

وكانت الدراسة السادسة بعنوان “محاولة في دراسة حماس: الفكر والممارسة”، كتبتها الدكتورة الزهراء سهيل الطشم، تبحث فيها عددًا من الفرضيات، منها: حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هي حركة وطنية أصيلة؛ حماس كحركة دينية تكبّل الإنسان والمجتمع إلى مجموعة من التصوّرات العقدية المنجزة والنهائية باسم المقدّس، ولكنها بالمقابل وبدافع من هذا المقدّس نفسه تشحذ المخيال المقاوم وتقوّي القناعة والاقتناع والتمسّك بالمقاومة، كطريق خلاصي تحريري وتحرري؛ لم تنجر حماس إلى مستنقع المساومات الخانعة والمنبطحة؛ الديني والوطني لا يتناقضان أو يتعارضان أو يتزاحمان في رؤية حماس الفكرية لتحرير فلسطين. واعتمدت الكاتبة في تحليل هذه الفرضيات، على ميثاق حماس 1988 ووثيقتها المحدّثة عام 2017، وعلى بعض المقابلات مع قياديين في الحركة، وعلى مصادر أخرى تتضمن آراء أشخاص محايدين مقيّمين لأداء الحركة.

وكانت الدراسة السابعة بعنوان “المرجعيات الأيديولوجية لمشروعات السلام في فلسطين: قراءة نقدية في خطاب حنة أرندت السياسي”، كتبها الباحث المصري حمدي عبد الحميد الشريف، تناول فيها بالتحليل والنقد طبيعة وماهية مشروعات السلام في الفكر الفلسفي، مع التركيز على قضية فلسطين على وجه الخصوص ضمن أطروحات الفلاسفة في هذه المشروعات، وقد اختار حنة أرندت كنموذج كاشف لهذه المشروعات ضمن إطار الفكر الغربي المعاصر.

وكتب الأستاذ عمر كوش الدراسة الأخيرة، وهي بعنوان “العنف الإسرائيلي المتأصل وسياسات الإماتة”، أشار فيها إلى أنَّ الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين، في قطاع غزة والضفة الغربية، “قد أعادت موضوع العنف عمومًا إلى حقل النقاش العام، وعنف حكومة الحرب الإسرائيلية خصوصًا، بالنظر إلى أنَّها استخدمته بما يتجاوز (حق الدفاع عن النفس). ذلك أنَّ هذا الحق لا يبيح إفناء الآخر، ومحوه من الحياة، بوصفه أقل حقًا بالحياة الإنسانية، وعدّه لا يستحق حتى البكاء أو الحزن عليه من أي طرف”.

وفي باب “مقاربات حول ملف العدد”، كتب الباحث منير شحود دراسة بعنوان “القضية الفلسطينية بين حق المقاومة وحق الحياة”، أكَّد فيها أنَّ إسرائيل ما كانت “لتحقق هذه النجاحات كلها من دون احترامها لحياة مواطنيها ومنحهم حرية التعبير والرأي ليكونوا أحرارًا في انتقادها. من هنا تنبع الوطنية لا من التبعية والرعوية التي تقود إلى حشد الناس كالعبيد وجرهم نحو الموت مسلوبي الإرادة”.

وكتب شوكت غرزالدين دراسة بعنوان “اختلاف وعي القضية الفلسطينية؛ انتفاضة السويداء نموذجًا”، أظهر فيها أنَّ “حراك السويداء أبدى تماسكًا في تضامنه مع القضية الفلسطينية، وعبّر أيضًا عن رفضه لممارسات وخطابات السُلط الثلاث (السورية والإيرانية والإسرائيلية) تجاه الشعبين: السوري والفلسطيني. وجسّد هذا في “ساحات الكرامة”.

وفي باب مقالات الرأي التي تتناول ملف العدد، لدينا أربع مقالات، الأولى كتبها سالم عوض الترابين، وهي بعنوان “فلسطين: أنساقُ الصّراع نحوَ الحريّة“، والثانية كتبها سائد شاهين بعنوان “بعد السابع من أكتوبر وحرب غزة؛ نقاش في القضية الفلسطينية من منظور مغاير“، فيما كانت المقالة الثالثة بعنوان “إسرائيليون ضد سياسة إسرائيل” وكتبها مصطفى هيثم سعد، أما المقالة الأخيرة فهي بعنوان “مظاهر الديني في الصراع الاسرائيلي الفلسطيني“، وكتبها طالب إبراهيم.

وفي باب الحوارات، أجرت مجلة (رواق ميسلون) حوارًا مهمًّا مع الدكتور مصطفى البرغوثي، حول المقاومة وغزة والسياسة الإسرائيلية وآفاق المستقبل. والدكتور مصطفى هو سياسي وطبيب وأستاذ جامعي وكاتب فلسطيني، ترشَّح لمنصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، منافسًا لمحمود عباس، وعُيِّن وزيرًا للإعلام في حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية بقيادة إسماعيل هنية، والتي أقالها الرئيس محمود عباس في يونيو من العام نفسه بعد أن تعرضت للحصار من إسرائيل وعدد من الدول المؤيدة لها.

واختارت هيئة التحرير رسام الكاريكاتير الفلسطيني الراحل ناجي العلي ليكون شخصية هذا العدد، وهو من أهم الفنانين الفلسطينيين الذين عملوا على ريادة التغيير السياسي باستخدام فنّ الكاريكاتير، وله أربعون ألف رسم كاريكاتوري. كتبت في هذا الباب يارا إسعاف وهبي مقالة بعنوان “ناجي العلي.. حنظلة أدر وجهك“، وكتبت الحسناء عدره مقالة بعنوان “ناجي العلي.. رسومه التي تنمو بعد وفاته كنبات الحنظل“، وكتبت لميس أبو عساف مقالة بعنوان “ناجي العلي.. أيقونة خالدة“.

وفي باب الدراسات الثقافية، نُشرت في هذا العدد دراستان. كتب الأولى الدكتور حسام الدين درويش، وهي بعنوان “نموذج الأصولية (الدينية): مقاربةٌ مفاهيميةٌ وبنائيةٌ ونقديةٌ”، حاول فيها الإجابة عن عددٍ من الأسئلة المهمة؛ ما الأصولية (الدينية)؟ وما سماتها؟ وما النقد الذي يمكن وينبغي توجيهه لها؟ بالانطلاق من افتراض أنَّ مفهوم الأصولية (الدينية) ينتمي إلى فئة “المفاهيم المتنازع عليها بالضرورة”. وكتب الباحث محمود الوهب الدراسة الثانية بعنوان “حول الدين والدولة وسورية المستقبل”، سعى فيها لإنارة العلاقة بين الدين والدولة العربية الإسلامية عبر تاريخها، محاولًا الإجابة عن أسئلة إشكالية تتعلق بالدولة عمومًا، وبالدولة الدينية خصوصًا.

وفي باب إبداعات ونقد أدبي اخترنا نشر نص شعري بعنوان (حكاية لا رجعة منها) كتبته راما بدره، ونص شعري آخر للراحل غسَّان الجباعي بعنوان (أيها الجنرال الصغير)، وكتب عمَّار الأمير قصة قصيرة بعنوان (حَبَّات البندق)، وباسم سليمان قصة قصيرة بعنوان (العطّار)، وكتب النصَّ الأخير منذر بدر حلّوم، وهو بعنوان (لستَ حرًا في أن تكون شاعرًا: محاكمة يوسف برودسكي)، وهو منشور في كتابه “فرسان الحرية في الثقافة الروسية” الذي أصدرته ميسلون للثقافة والترجمة والنشر.

وفي باب ترجمات، نشرنا مقالة بعنوان “ما الذي يفسِّر الهوس بإسرائيل؟ ليست مجرد بلد” كتبها بارت واليت Bart Wallet، وترجمها حسن الخطيب، ومقالة أخرى بعنوان “الانْقِيَاد للموت؛ عن ممارسة الموت كسياسة وكقوة إلهاميّة كاشفة” كتبها عمر لطيف مِسجر، وترجمها حمدي عبد الحميد الشريف. وفي باب مراجعات وعروض كتب، قدّم محمد بوعيطة قراءة في كتاب (أوهام في العمل الفلسطيني) من تأليف محسن محمد صالح، الصادر عن مركز الزيتونة للدراسات، بيروت، 2022. ونشرنا عرضًا لكتاب (واقع اللاجئين الفلسطينيين في سورية 2011-2015) من تأليف قسم الأرشيف والمعلومات بمركز الزيتونة. وأخيرًا، في باب وثائق وتقارير، نشرنا تقريرًا بعنوان “رصدٌ وتحليلٌ واستقراءٌ لمسارات قضية فلسطين؛ مركز الزيتونة يصدر ملخّص التقرير الاستراتيجي الفلسطيني في ضوء استمرار معركة طوفان الأقصى”.

يمكنكم تحميل العدد المزدوج (13 و14) كاملًا أو تحميل كل مادة من مواد العدد لوحدها بطريقتين، إما كملف pdf أو مشاركة رابط المادة من خلال موقع (رواق ميسلون):